材料・応用化学科勝田 陽介 准教授

材料・応用化学科勝田 陽介 准教授

皆さんは「希少疾患」と呼ばれる、非常に過酷な病気の存在をご存知でしょうか?2025年3月時点で、世界には約7,000種類の希少疾患が報告されており、患者数はおよそ3億人。そのうち半数近くが子どもであり、多くは命に関わる深刻な疾患です。しかし、患者数が少ないがゆえに、治療薬の開発はビジネスとして成り立ちにくく、大手製薬会社も積極的には取り組んでいません。

こうした現状を前に、私たちの研究グループは、従来の薬よりもはるかに開発スピードが速い「核酸医薬」に着目しています。核酸医薬は、病気の原因となる“mRNA”を直接標的とする新しいタイプの医薬品です。近年の遺伝子解析技術の進歩により、病気に関わるmRNAの配列はすぐに特定でき、そこに対応する核酸医薬は短期間で設計可能です。こうした特長から「すぐに多くの病気が治せるのでは?」と期待される一方で、現実はそう簡単ではありません。人間の体には外来物質を排除する防御システムが備わっており、核酸医薬が効果を発揮する前に分解されることも少なくありません。また、薬を目的の臓器に届ける手段の確立も依然として課題です。

現在、AlnylamやIonisといった核酸医薬の専門企業がこの分野を牽引し、日本でも一部の薬剤が承認され始めていますが、7,000種類の希少疾患すべてに対応できるには程遠い状況です。私たち熊本大学の研究グループは、世界が既存技術の改良に注力する中で、まったく異なる発想から「RNA hacking:RNAh」という新しい概念を打ち立てました。

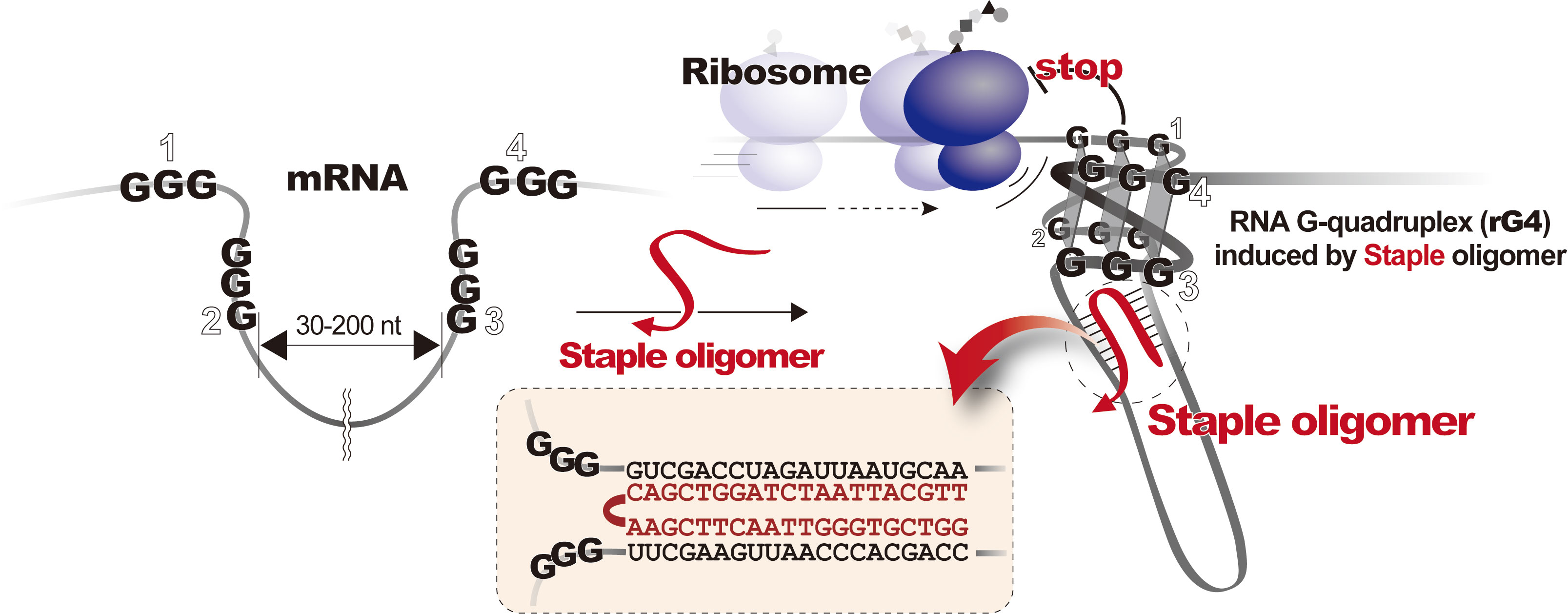

RNAhでは、「Staple核酸」と呼ばれる短鎖の核酸を用いて、mRNAの立体構造そのものを書き換えることで治療効果を発揮します。これにより、従来の技術では困難だった「足りないタンパク質を増やす」治療も可能になります。

しかし、どれほど革新的な技術であっても、医薬品として世に出すためには数十億〜数百億円もの莫大な費用がかかります。限られた研究費ではその壁を越えることは困難です。そこで私たちは、基礎研究から社会実装までを一貫して行う体制を整えるべく、「株式会社StapleBio」(研究所は沖縄市)を設立しました。私たち自身の手で、治療の選択肢を1日でも早く患者さんに届けるための環境を築いています。

「罪もない命が奪われる」という表現があります。一般的に犯罪や戦争などの内容を記事にする際に目にする言葉だと思います。実はこの言葉は私たち日常にも潜んでいます。皆さんの周辺に希少疾患の患者さんがおられない場合、この言葉の本当の意味を理解することは難しいかもしれません。ただし、日々、希少疾患という不条理によって命を奪われる危機に瀕している子供はたくさんいます。私たちはこの不条理に対して何も動くことができない今の現状に怒りすら覚えます。StapleBioはその不条理に立ち向かう全ての子供たちが当たり前に「笑う」未来を作り上げるために存在していきたいと考えています。

RNA hackingの概念図。RNA hackingはStaple核酸(英語表記:Staple oligomer)と名付けた短鎖核酸により標的としているmRNAの構造を変化させる。一例として、グアニンの繰り返し配列をStaple核酸が近接化させることでRNA G-quadruplex(rG4)の形成を誘導し、タンパク質の翻訳反応を抑制することが可能である。